過去帳の書き方と種類について|位牌との違いや飾り方を解説

投稿日:2023年01月24日

こんにちは、ハピネスパークの西村です

寒波が近づいてきているそうです。

大阪では積雪になれていない為、すこしでも積もったら大変になるので、雪が積もるのだけはやめて欲しいなと祈っております。

皆さまも寒さに負けず、ご自愛ください。

さて、本日の話題ですが、過去帳についてです。

過去帳とは

過去帳は仏壇に保管しておく家族の系譜で、お寺に依頼して書いてもらう場合もあります。過去帳とは、亡くなった人の俗名や戒名、享年、死亡年月日などを記載していく系譜で、通常は仏壇に保管しておきます。

月命日には、その人の欄を開いて見台に飾るのが一般的です。俗名や戒名を記入して仏壇に飾るという点では位牌と同じですが、位牌のようにそこに魂が宿っているという扱いではなく、あくまで家族の記録を記載したものになります。

すでに仏壇がある場合は、家族が亡くなると位牌のみを作って同じ仏壇に複数の位牌を置くことになりますが、位牌が多くなりすぎると、33回忌などを機に過去帳に記入し、位牌はお焚き上げをすることもあります。

過去帳の種類

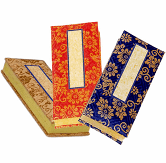

素材(錦金襴・木表紙)

過去帳にはさまざまな種類がありますが、どの種類が特に優れているということはありません。装丁で分類すると、大きく「錦金襴のもの」と「黒檀や紫檀を使用した木表紙のもの」の2種類があります。

錦金襴のものは華やかな印象がありますが、代々受け継ぐという観点では、丈夫で長持ちする木表紙のほうが適しています。

また、記載方法にも違いがあり、大きく2種類に分けられます。

1つは、亡くなった順に1ページ目から記録していくタイプです。もう1つは、亡くなった日付ごとに記録するタイプで、こちらは各ページに日付が記されており、その日に亡くなった方の戒名などの情報を書き入れます。このタイプでは、1人あたりおよそ4行を使用し、1ページには約12行のスペースがあります。そのため、偶然同じ月命日の方が複数いても問題なく記載できます。

さらに、この形式の過去帳は、毎日ページをめくることで「今日はこの方の命日だ」と自然に意識できるという利点があります。

サイズ(3~7寸)

過去帳のサイズは、主に小型・中型・大型の3種類に分かれます。

小型の過去帳(3~4寸 / 約9~12cm)

コンパクトで省スペースなため、小さな仏壇にも収まりやすく、持ち運びにも便利です。ただし、記録できる情報量が限られるため、供養する人数が少ない場合に適しています。

中型の過去帳(5~6寸 / 約15~18cm)

多くの家庭で使用される標準的なサイズです。適度な大きさがあり、情報を十分に記録できる一方で、仏壇にも無理なく収納できます。家族の供養を長く続けていく場合に最もバランスが取れた選択肢です。

大型の過去帳(7寸以上 / 約21cm~)

記録できる情報量が多く、文字も大きく書けるため視認性に優れています。代々の家系をしっかりと残していきたい場合に適していますが、仏壇のサイズによっては収納に工夫が必要になります。

過去帳の記入方法

過去帳に記載する内容

- 俗名(生前の名前):故人の本名

- 戒名(法名):僧侶から授かった名前(不明な場合は俗名のみでも可)

- 行年(享年):亡くなった年齢

- 死亡年月日:和暦で記入するのが一般的(西暦も可)

基本的にはどの宗派でも同じような書き方ですが、細かい違いがある場合もあるため、事前にお寺や親族に相談すると安心です。

記入の注意点

過去帳は代々受け継がれる大切なものですが、一般の人は書き慣れていないこともあり、お寺に依頼して書いてもらうこともよくあります。もちろん、家族が記入しても問題ありませんが、長く文字が残るように、毛筆と墨を使って書くことをおすすめします。

筆記具の選び方

墨と毛筆を使用すると、長期間きれいに保存できます。筆ペンを使うこともできますが、ボールペンや鉛筆、消せるインクの使用は避けたほうがよいでしょう。

記入の順番

一般的には、古い先祖から順番に記入しますが、新しく亡くなった方をその都度追加していく方法もあります。

誤字・脱字に注意

書き間違えた場合は、修正液を使わず、新しいページを使うか、お寺に相談するのが望ましいです。

過去帳の記入のタイミングと保管方法

記入のタイミング

四十九日や年忌法要(一周忌、三回忌など)の際に、新しい故人の名前を記入するのが一般的です。

保管方法

仏壇に収納するのが一般的ですが、専用の台座やケースに入れて保管する方法もあります。直射日光や湿気を避け、長期保存に適した環境を整えましょう。

定期的な見直し

家族で過去帳を見返し、誤りがないか確認しながら、丁寧に管理することが大切です。

過去帳と位牌の違い

過去帳は、亡くなった方の俗名や戒名、行年、死亡年月日などの詳細な情報を記録するためのものであり、家族や親族が代々受け継ぐ記録として機能します。これに対し、位牌は、故人の魂を象徴するためのものとして、仏壇に安置されるケースが多いです。位牌は、故人の名前や戒名が彫刻や書が施され、供養の対象としての存在感を持たせるために用いられます。

また、過去帳は情報の保存を重視しており、記録する内容や記入方法について細かいルールが存在します。一方、位牌は、宗派や伝統に基づいた形状やデザインが特徴であり、装飾性や格式を重視する傾向があります。どちらも故人や先祖を敬うためのものですが、過去帳が文字情報を通じた記録に重点を置いているのに対し、位牌は視覚的・儀礼的な側面が強いと言えるでしょう。

過去帳の飾り方

過去帳を置く場所

過去帳は主に仏壇の内部や近くに安置するのが一般的ですが、位牌とは異なり、通常は仏壇の右側に配置され、本尊よりも下段に置くことが推奨されています。仏壇の内部に置く場合、本尊や位牌と一緒に飾ることが多く、位牌の前や側面に配置されることが多いです。

仏壇に収めるスペースがない場合、引き出しや専用の台に置き、普段はしまっておき、読経や法要の際に取り出す家庭もあります。引き出しや専用の台にしまう場合、読経や法要の際にそのページを開いておくのが一般的で、特に月命日にはそのページを見えるようにしておくことが多いです。

また、専用の過去帳台を使うことで、過去帳を開いた状態で安置しやすくなり、日々のお参りがよりスムーズに行えます。もし仏壇がない場合は、家の中の清潔で落ち着いた場所を選び、小さな台や布を敷いた上に置くと良いでしょう。

過去帳の向きと開き方

飾る際の向きや開き方も重要です。毎日のお参りで故人の名前を読み上げる習慣がある場合は、開いたまま飾ることでスムーズに供養ができます。

一方で、埃や汚れを防ぐために閉じた状態で飾り、必要なときに開くという方法を取る家庭もあります。特に、月命日に合わせて該当するページを開くことで、個別の供養がしやすくなります。過去帳台を使用する場合は、倒れないよう安定した場所に置くことが大切です。

過去帳の扱い方と手入れ

過去帳は長く使用するものなので、丁寧に扱い、定期的に手入れをすることが望ましいです。仏壇内に置いていると埃がたまりやすいため、柔らかい布で軽く拭き取ると綺麗な状態を保てます。

また、紙製の過去帳は湿気で傷みやすいため、風通しの良い場所に保管し、湿気がこもらないように注意する必要があります。手の油や汚れが付くと劣化の原因になるため、触れる際は手を清潔にしておくとよいでしょう。もし過去帳が古くなって傷んだ場合は、新しいものに書き写し、綺麗な状態を保つことも供養の一環といえます。

まとめ

過去帳は、単なる記録ではなく、家族の歴史を受け継ぎ、故人を偲ぶための大切な存在です。本記事を参考にしながら、正しく記入し、適切に管理しながら、日々の供養に役立てていきましょう。

霊園のことなら何でもご相談ください

樹木葬のことだけではなく、位牌、仏壇の供養、墓じまい、 改葬、分骨など、気になることや、わからないことなどがございましたら、 何でもご相談ください。

- むずかしいお墓の事を丁寧にご説明いたします。

故人と遺族の思いを大切にしたご提案ができます。 -

大阪に5つ、大分に1つの霊園を運営しています。

ご自宅近くの霊園を、ぜひ一度ご見学ください。-

京阪牧野駅から徒歩6分

-

JR学研都市線津田駅から車で3分

-

大阪・京都・奈良の県境にある

(京阪奈墓地公園内)

-

泉北高速鉄道光明池駅から車で10分

-

京阪牧野駅から徒歩6分

-

日吉原レジャープールそば

-