施餓鬼(せがき)とは?意味や由来をわかりやすく解説 千年オリーブの森(京阪奈墓地公園内)

投稿日:2025年03月30日

寺での法要や先祖供養の際に『施餓鬼(せがき)』という言葉を聞いたことはありますか?

仏教の伝統行事である施餓鬼は、大切な儀式です。

施餓鬼の意味や由来、どのように行われているのかを解説します。

施餓鬼とは?

施餓鬼とは、餓鬼道(がきどう)に堕ちて苦しんでいる霊、供養されずに彷徨っている無縁仏(むえんぼとけ)に対して、食べ物や水、読経などを施して供養する仏教の儀式のことです。

一般的にはお盆や春・秋のお彼岸の時期に行われます。

地域や宗派によって時期や方法に違いはありますが、「他者への思いやり」「命への感謝」といった仏教の教えが込められています。

「餓鬼道」とは仏教における『六道(ろくどう)』のひとつに数えられる世界です。

六道とは、私達の心の在り方によって、生まれ変わるとされる六つの迷いの世界を意味しています。

六道(ろくどう)とは?

-

天道(てんどう):善行を重ねた者が生まれる幸福な世界。欲望はあるが苦しみが少ない。

-

人間道(にんげんどう):私たちが今生きている世界。喜びも悲しみもある修行の場。

-

修羅道(しゅらどう):怒りや争いの心に支配される、戦いの絶えない世界。

-

畜生道(ちくしょうどう):愚かさや無知により本能だけで生きる世界。動物の世界とも言われます。

-

餓鬼道(がきどう):強い欲や執着によって、飢えと渇きに苦しむ世界。施餓鬼で供養する対象。

-

地獄道(じごくどう):憎しみや悪行の報いを受け、激しい苦しみに満ちた世界。

施餓鬼の由来

施餓鬼の起源は、仏教経典『救抜焔口餓鬼陀羅尼経(くばつえんこうがきだらにきょう)』に登場するエピソードにさかのぼります。

お釈迦様の弟子・阿難(あなん)が瞑想していたところ、恐ろしい姿の餓鬼が現れ、「供養をしなければお前も餓鬼道に落ちる」と告げられます。阿難はその警告を受け、食べ物と読経によって餓鬼たちを供養したことで、自身も救われたとされています。

この教えがもととなり、餓鬼や無縁仏に対して施しをする「施餓鬼」の儀式が始まったと伝えられています。

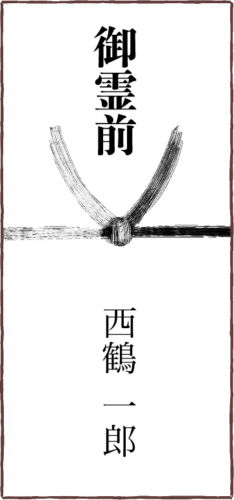

施餓鬼の塔婆供養について

多くは塔婆(卒塔婆)を立てる供養が行われます。

塔婆はサンスクリット語の「ストゥーパ」に由来し、故人や先祖のために立てられる木の板です。

塔婆には故人の戒名や施主の名前、供養の日付などが記載されており、お墓や特設の施餓鬼壇に立てて供養します。

故人の成仏と供養の意味があります。

施餓鬼についてまとめ

施餓鬼は、時代や宗派を超えて続いてきた、人と人とのつながり、そして命を大切にする仏教の精神をあらわす行事です。

お盆やお彼岸の時期には、ぜひお寺の施餓鬼法要に参加してみてください。

先祖や無縁仏、そして自分自身の心とも向き合える、かけがえのない時間になるかもしれません。

霊園のことなら何でもご相談ください

樹木葬のことだけではなく、位牌、仏壇の供養、墓じまい、 改葬、分骨など、気になることや、わからないことなどがございましたら、 何でもご相談ください。

- むずかしいお墓の事を丁寧にご説明いたします。

故人と遺族の思いを大切にしたご提案ができます。 -

大阪に5つ、大分に1つの霊園を運営しています。

ご自宅近くの霊園を、ぜひ一度ご見学ください。-

京阪牧野駅から徒歩6分

-

JR学研都市線津田駅から車で3分

-

大阪・京都・奈良の県境にある

(京阪奈墓地公園内)

-

南海泉北線光明池駅から車で10分

-

京阪牧野駅から徒歩6分

-

日吉原レジャープールそば

-