公開日:2018年08月01日

更新日:2022年09月12日

分骨証明書とは何ですか?どこで発行してもらえるのですか?

火葬のタイミングなら火葬場で、納骨後であれば霊園やお寺から発行してもらえます

2019/12/30

分骨証明書は必ず保管しておきましょう

日本ではどこに誰の遺骨があるかということは、すべて管理されており、勝手にお墓を作ったりお墓に遺骨を入れたりすることは許されていません。

自分が管理しているお墓が複数ある状態でも、こちらにある遺骨をこちらに移動する、などという場合は届け出が必要なのです。

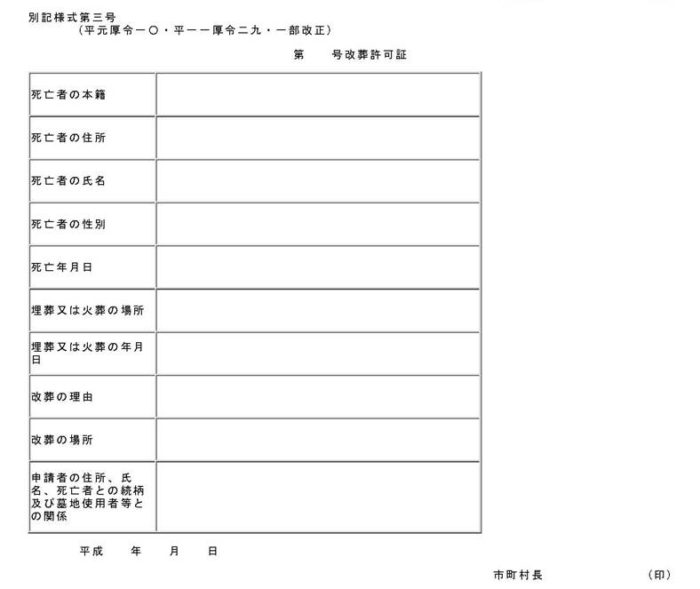

分骨の場合に分骨証明書を発行してもらいます。これは、分骨した遺骨がその故人のものであるということを証明するものです。

実際のところ、分骨して手元供養を行うという場合は、分骨証明書がなくても特に困ることはないのですが、例えば手元供養をしていた人も亡くなって、遺族が遺骨を一緒に納骨しようと思っても、分骨証明書がないと分骨した遺骨のほうはお墓に入れることができないのです。

そのため、自分はずっと手元にその遺骨を置いておくつもりであっても、将来のことを考えて分骨証明書はきちんと保管しておくようにしましょう。

分骨証明書の発行は、火葬直後に分骨した場合は火葬証明書と一緒に火葬場で発行してもらいます。一方、すでにお墓に埋葬している遺骨から分骨する場合は、お墓のある霊園やお寺などで発行してもらいます。

基本的には発行費用は数百円なので、それほど高いものではありません。ただし、分骨をするとお墓を開けたり僧侶に法要をお願いしたりすることになるので、分骨自体はある程度費用が掛かるものと認識しておく必要があります。

分骨証明書を紛失した場合は、再発行を受けることもできます。これは、火葬を行った市町村役場で行うのが一般的なので、そこに問い合わせてみるとよいでしょう。

命日や火葬の日付が必要になる場合もあるので、万が一分骨証明書を紛失しても困らないように、日付だけでもどこかに控えておくと便利です。

最近では、骨壺に命日や火葬した日が刻印出来たり、メモを一緒に保管できるようにした骨壺なども販売されているので、それを利用するのもひとつの方法です。

まとめ

分骨証明書とは、分骨した遺骨がその故人のものであるということを証明する大切な書類です。火葬場や霊園などで発行してもらえるので、必ず大切に保管しておきましょう。万が一紛失した場合には再発行も可能なので、命日や火葬日だけはできるだけメモなどに残しておくことをおすすめします。

執筆者:株式会社西鶴 代表取締役 山本一郎

- むずかしいお墓の事を丁寧にご説明いたします。

故人と遺族の思いを大切にしたご提案ができます。 -

大阪に5つ、大分に1つの霊園を運営しています。

ご自宅近くの霊園を、ぜひ一度ご見学ください。-

京阪牧野駅から徒歩6分

-

JR学研都市線津田駅から車で3分

-

大阪・京都・奈良の県境にある

(京阪奈墓地公園内)

-

泉北高速鉄道光明池駅から車で10分

-

京阪牧野駅から徒歩6分

-

日吉原レジャープールそば

-